Dans le vacarme de la salle de restaurant, je n’avais pas remarqué le son de sa voix. C’est en écoutant l’enregistrement quelques semaines plus tard pour rédiger ce texte que je découvre une voix douce, une voix de chanteur d’aujourd’hui, une voix qui sait manier les mots, une voix d’écrivain qui regarde le monde avec cette façon très particulière de parler de la trajectoire de ses Envolés, du bonheur d’avoir décroché le Goncourt. Une voix qui lui ressemble.

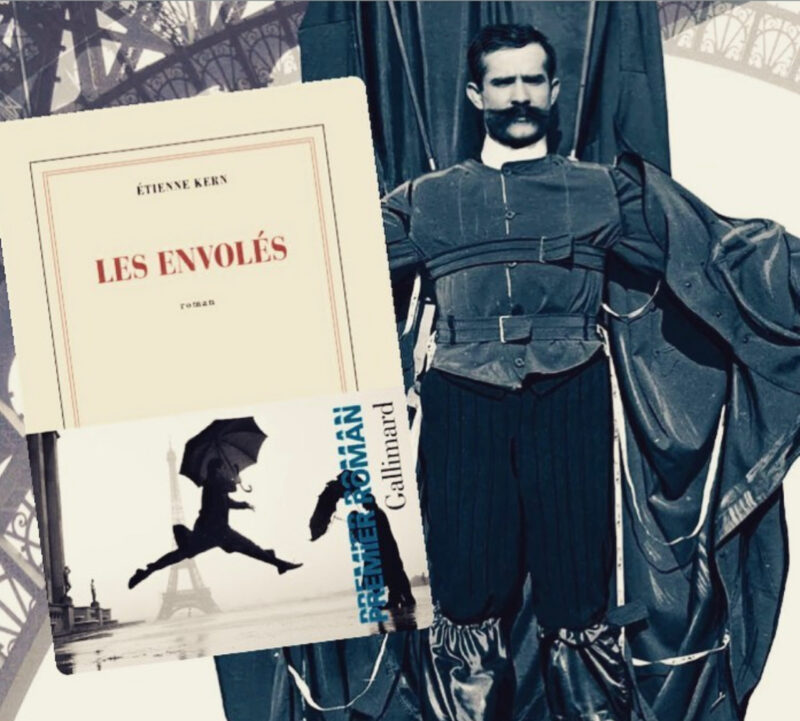

Sur la carte de l’Européen, un plat inévitable, une choucroute Saverne, sa ville natale dans laquelle il n’a jamais vécu. Il préfère un onglet saignant, mais Kern parle de ses ancêtres, ancrés dans un petit périmètre alsacien, sauf le grand-père qui venait de la lointaine Prusse orientale, le grand-père qui est dans son roman. Étienne Kern a grandi à Wasselonne où sont nés ses parents. Une mère prof d’allemand, un père qui a travaillé pour l’imprimerie Ott. Apprenti à 14 ans, il y a bâti sa carrière et collectionnait les machines à écrire. L’auteur a publié plusieurs livres (uniquement des essais) avant de se rendre compte que la passion de son père a percuté son désir d’écriture : « Je deviens un peu superstitieux à force, c’est mon côté prof de français, j’ai tendance à voir des choses qui prêtent à interprétation, des signes que l’on peut décrypter », dit-il. Je pense au personnage de tailleur pour dames des Envolés, il vient d’Autriche, il parle allemand, je fais le lien avec ce grand-père qui trouvera la mort sur son balcon alors que la mère d’Étienne faisait de la couture. La couture, la langue allemande, la chute qui entraîne la mort, tout cela se retrouve saisi dans son ouvrage avec l’élément central, un homme de 33 ans s’élançant de la tour Eiffel avec dans son dos un parachute de son invention, et qui s’écrase, 57 mètres plus bas, une mort en direct. En découvrant ces images de 1912 sur internet, Étienne Kern est fasciné. L’auteur se sent concerné. Le scénario de la chute le ramène à ce grand-père qu’il n’a pas connu. Le roman est dans sa tête. Il aurait pu, comme dans ses ouvrages précédents, écrire quelque chose de plus historique, de plus savant sur le tragique destin de Franz Karl Reichelt, mais il ne voulait pas faire de son personnage un objet d’investigation et de certitude. Il préférait la liberté, le mystère, l’humanité et la tendresse trop tenus à distance dans un essai. Il écrit un roman : « Peut-être que je me l’interdisais jusque-là. Je passe mes journées à lire les textes des vrais écrivains. Il existait chez moi un sentiment d’imposture qui n’a jamais disparu pendant l’écriture ». Étienne prend son temps. Quatre ans pour ce texte très court. Quatre ans de doute. Quatre ans sans quitter la voie de la sobriété : « C’était une manière de se tenir au plus près de ce personnage. L’histoire ressemble à un conte, il y a une sorte de candeur et d’innocence qu’il ne fallait pas trahir », raconte l’auteur avec des mots aussi précis et limpides que dans son roman, une déformation de prof, ou de lecteur, car ses goûts l’emmènent vers Tous les matins du monde de Quignard, les œuvres de Modiano ou de Kawabata. Il cite une phrase d’Éluard qui définit le poème, les marges blanches, l’idée que le texte doit laisser au lecteur la place pour imaginer ce qui n’est que suggéré.

Le mot Goncourt résonne

Dans la vie d’Étienne, il y a d’autres signes à décrypter. Une prof de français, madame Marmat, lui conseille d’entrer au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg. Sa classe de première participe au Goncourt des lycéens. Étienne lit à cette occasion autre chose que des auteurs morts. Dans la sélection, il y a Michèle Desbordes qui a publié La demande. Le jeune homme lui écrit, et s’engage alors une correspondance qui durera jusqu’à la mort de la romancière en 2006 : « Le mot Goncourt, c’est d’abord le souvenir de Michèle Desbordes, elle m’a beaucoup encouragé à écrire ». Et puis, un autre signe : lorsqu’il remporte le Goncourt du premier roman en 2022, il va retrouver les membres de l’Académie chez Drouant, rue Gaillon à Paris, l’endroit où habitait Franz Reichelt.

L’heure tourne, il regarde sa montre. On a encore le temps de parler de l’Alsace. Il y revient de temps en temps. À chaque fois, c’est la tradition, il monte en famille au sommet du Schneeberg à Wangenbourg. Étienne aime marcher, il cite Nietzsche qui disait qu’il n’avait aucune confiance dans une idée qui n’est pas venue en marchant. Il aime marcher, comme Franz Reichelt. De là à trouver des indices autobiographiques, il n’y a qu’une envolée. Il cite une critique qui décrit son livre comme une « autobiographie oblique », une manière de parler de soi indirectement, à travers des personnages qui ont existé il y a longtemps. L’écrivain ne nie pas sa projection sur Franz, comme il ne conteste pas la métaphore de la condition de l’artiste, sans doute inconsciente au moment de l’écriture. Un jour dans une librairie, il lit à haute voix la première page des Envolés ; il y a cette phrase : « On dirait l’artiste qui chavire sous le poids d’un amour débordant ». Et Étienne de prendre conscience à cet instant qu’effectivement son personnage qui finit par sauter dans le vide ressemble à un artiste. Écrire un roman est un saut dans le vide, mais le parachute du primo-romancier s’est ouvert.On entre dans la confidence. Kern travaille sur un deuxième roman, une autre envolée. Il évoque le processus de l’écriture, le moment le plus lumineux d’un projet de livre est celui où il rêve de ses personnages, l’exaltation des carnets où l’on prend des notes : « Lorsque l’on est lancé, il faut retravailler les phrases, elles ne sont pas bonnes, on se sent décevant, alors que, lorsque l’on rêve, on ne se met pas encore en danger ». Je lui demande quel est son prochain rêve, il répond visiter le Japon, un rêve accessible. J’ajoute quel est votre rêve inaccessible, il dit « avoir la chance de pouvoir faire d’autres livres et que ça dure un peu ». Le doute est une exigence.

Aujourd’hui, l’auteur n’aura pas le temps d’aller voir la tour Eiffel et d’éprouver ce sentiment de gratitude qu’il ressent envers elle depuis la publication de son roman. Il lui reste juste une minute pour parler du rôle de la littérature, il cite Lola Lafon qui dit que ce n’est pas une lessive, qu’elle n’a pas à être efficace, il dit que l’on peut envisager une sorte d’éclairage indirect, un accompagnement, c’est le prof qui parle encore, qui cite Pierre Michon: il s’agit de « donner à partager un amour possible du monde », peut-être de réconcilier les gens avec le monde. On sort du resto, il ouvre son parapluie, on fait quelques photos sur le trottoir. Il ne ratera pas son train. Kern disparaît. Il reste l’envie de relire ses Envolés et d’entendre leur voix.